杵築大社(武蔵野市境南町)

2025.11.25[ 神社 ]

だいこく様とえびす様をお祀りしている「杵築大社(武蔵野市境南町)」。なお、東京都神社庁サイトでは「杵築神社」となっています。

江戸時代前期の慶安年間(1648〜1651年)に、結城秀康の三男で松江藩初代藩主の松平直政によって、鷹狩場の御用屋敷内に出雲の杵築大社と稲荷社を勧請し創建したのが起源と伝わっています。その後御用屋敷はなくなりましたが、神社は残され、境村本村の鎮守としてお祀りされてきました。

神社頒布の『杵築神社【杵築大社】由緒』には、以下のように記されています。

==========

当神社は今から約三百七十年程前の後光明天皇の慶安年中(一六四八~一六五二)に、三代将軍徳川家光の従兄弟で家康の次男・松平(結城)秀康(越前国北ノ庄六十八万石・北ノ庄城々主)三男松平出羽守直政公(出雲国松江藩十八万六千石・同藩松平家の初代藩主・松江城々主)が、当所十二町四方を徳川家より賜り御用屋敷を設け鷹狩りをして遊ばれていた所と伝えられている。松平直政公は大変備仰心厚く、当御用屋敷内に徳川幕府の繁栄と天下泰平を御祈願あそばされ、出雲の杵築大社(現在の出雲大社のことで明治以降現社名に改名された)と稲荷社の両社を御創建されたのが当社の起こりであります。

その後、四代将軍徳川家綱は玉川上水を敷設(承応三年・一六五五)し、武蔵野の新田開発を進めていき、やがて貞享年中(一六八四~一六八八)に松江松平家御用屋敷は御上地となって幕府の直轄地となり、当所松平家屋敷奉行境本䮎馬太夫は御用屋敷のあった場所を幕府より貰い受け長百姓となり、境新田開拓に務めた。

ちなみに地名となった「境」は境本䮎馬太夫の姓をとって名付けられたものである。この時に松平家の屋敷はなくなったが神社はこの地に残り境本村(境新田村)の氏神社として保谷の宝晃院(現・西東京市住吉町一ー六ー五)別当大社様とよばれて村人から崇敬されるようになった。

明治六年(一八七三)十二月、神奈川県より村社に列せられ境村の鎮守として祭祀が行われ、初代宮司窪田半三郎が昭和十七年まで奉仕した。

戦後の昭和二十一年十一月、神社信仰の衰退に対する啓蒙的願望と地元商店会の発展のため、出雲の美保神社より事代主大神(えびす様)をお迎えして、「だいこく様・えびす様」の二福神を祀る神社として、地元住民を始め近郷近在の人々から広く崇敬を集めている神社であります。

宮司

==========

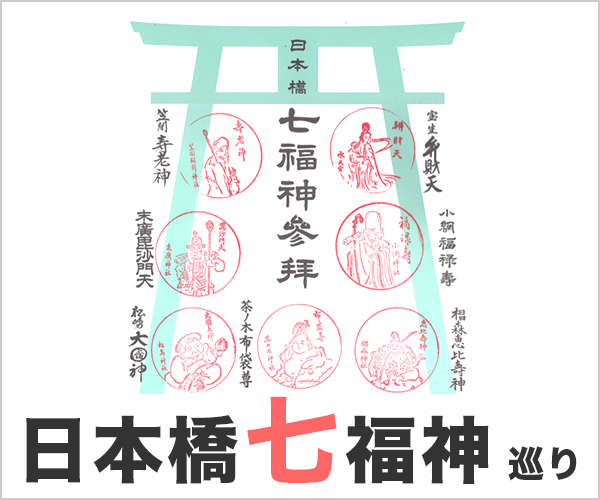

御祭神は、大国主大神・事代主大神。また現在は武蔵野吉祥七福神のひとつ(恵比寿神)にもなっています。

最寄駅は、JR中央本線・西武多摩川線「武蔵境」駅。徒歩約2・3分ほど。

正面の大鳥居と社標。東側にあります。

入口に掲げられている御由緒板。

拝殿前にも鳥居があり、その脇には狛犬が配置されています。

拝殿。

拝殿に向かって左手・社務所横にある、富士塚への入口。

富士塚。三多摩に現存するものとしては2番目に大きい富士塚なのだそう。

富士塚の頂上にお祀りされている浅間神社。

境内社の金刀比羅宮。

境内社の八坂神社。

境内社の稲荷社。

境内社の弁財天。大鳥居の反対側にお祀りされています。

弁財天前から見た杵築大社の大鳥居。

MAP

東京都武蔵野市境南町2丁目10−11