仲町氷川神社(足立区千住仲町)

2025.07.11[ 神社 ]

掃部宿の鎮守としてお祀りされていた「仲町氷川神社(足立区千住仲町)」。

10世紀初めの延喜年間(901~923年)、牛田に里人が勧請したのが起源と伝わっています。その後江戸時代の1616年(元和2年)、荒川(現在の隅田川)の堤防造成に伴い現在地に遷座、その際に改めて大宮氷川神社より御分霊を勧請、掃部宿の鎮守となりました。

足立区教育委員会による案内板『仲町氷川神社』には、以下のように記されています。

==========

仲町氷川神社は素戔嗚尊を祭神とし、社伝によれば元和二年(一六一六)遷座と伝えられる。「新編武蔵風土記」に、江戸時代後期には千住二から五丁目の鎮守社で、千住一丁目不動院が管理していたと記されている。この神社には、つぎのような文化財が伝えられている。

関屋天満宮碑

関屋天満宮は、神社本殿左側に社殿がある境内社のひとつである。「新編武蔵風土記」に「天神社 小名関屋ニアリシ社ラ移セリ。故二鳥居二関屋天満宮ト扁ス。神体菅公ノ像ヲ安ス」とある。関屋から移転した時代は不明である。文化四年(一八〇七)建立のこの碑は、裏面に一啓斎路川の門人たちが造立したことが記され、路川書の和歌が刻まれている。両側面には、月ごとの梅の姿を詠んだ漢詩も刻まれているが、作者は不明である。昭和五十七年十二月に区登録有形文化財(歴史資料)となった。

金銅装神輿

総高二二四・五cm、胴部幅六三・五cm、基部幅一一六cmの大型の神輿である。小壁に鳳凰、扉に神紋等を蒔絵で描き、要所を金銅金具で装飾し工芸的に優れている。昭和五十七年十二月に区登録有形文化財(工芸品)となった。

弁天像供養庚申塔

境内の岩の祠の中に安置される。元禄二年(一六八九)重陽(旧暦九月)二十八日の日付を持ち、十名の造立者の名が刻まれている。庚申塔には珍しく、弁財天を主尊として陽刻している。その左右には雌雄の鶏、下部には三猿が表わされている。昭和五十八年十二月に区登録有形民俗文化財となった。

四神文鏡(天保戊戌年在銘)

天保九年(一八三八)制作で、鏡背に青海波に秋津(蜻蛉)の和風文様が錆出されている。付属する鏡立は、嘉永七年(一八五四=安政元年)に米穀問屋が寄進したことを記した星書がある。昭和六十年十一月に区登録有形文化財(工芸品)となった。

平成二十二年三月

足立区教育委員会

==========

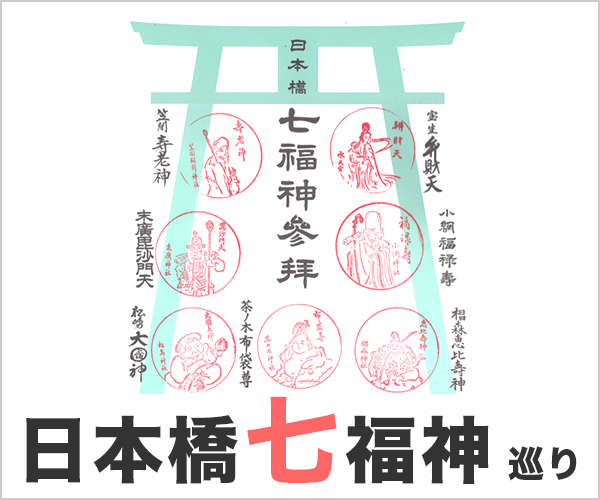

境内社の関谷天満宮は、東都七天神のひとつに数えられています。また同じく境内社の弁財天(江島神社)は、「千住七福神」のひとつ(当然ながら弁財天)となっています。

御祭神は、素盞嗚尊。

最寄駅は、最寄駅は、京成電鉄本線「千住大橋」駅、あるいは各線「北千住」駅。

神社入口の鳥居と社標。

境内の眺め。

拝殿。

境内の狛犬。

足立区教育委員会による案内板。

境内社の弁財天(江島神社)。

境内社の稲荷神社・三峯神社合社。

境内社の関谷天満宮。案内板内『由緒』には、以下のように記されています。

==========

鎮座のはじめは、村上天皇の時代、天暦三年の二月(九四九年)で御神体は菅公の自作 百体彫刻の内の一体であると伝わり元関屋の里に在って、関屋天神と申しました。

新編武蔵風土記 文政十一年、(一八二八年)の編纂によれば源頼朝が奥州平定後の防御の地として千住の地に関所を設けたことにより、関屋の地名が起きたといわれこの地はその昔、名主庄左エ門の所有地で、この辺すべて水田や茅野でしたが、度々の出水により、天明七年八月(一七八七年)当社内に御遷宮されました。

その跡の印として小祠を建て和歌の名所に「関屋の里」と詠まれたのはこの辺りと思われます。

また塚の周囲の葦がみな片葉であった為に、片葉の天神ともいわれていました。

古くから学業成就の神として里人に親しまれています。

例祭日 四月二十五日

==========

リンク

MAP

東京都足立区千住仲町48−2